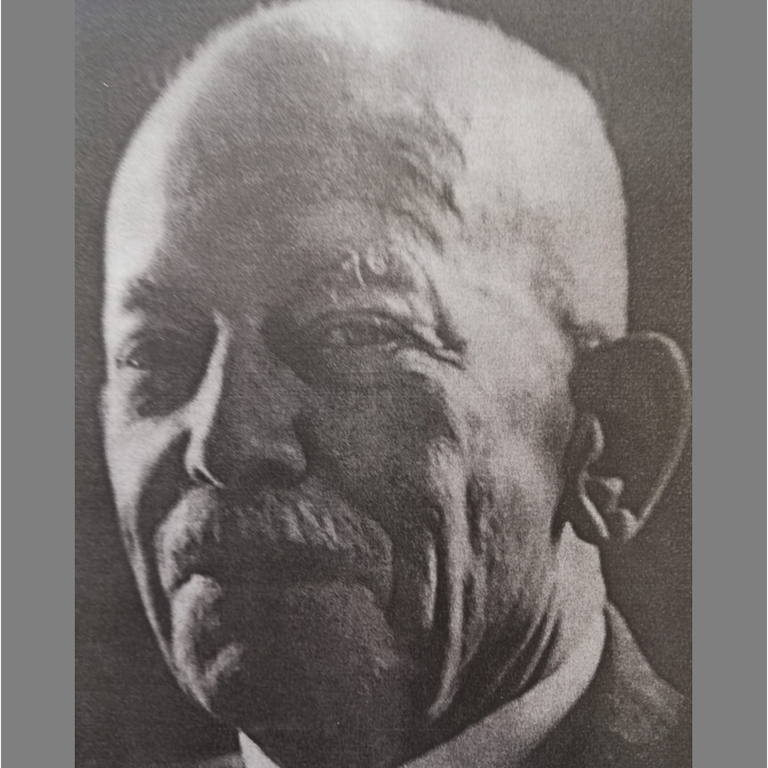

Alexander Haffner

* 2. August 1883 in Münsingen

† 2. Juli 1969 in Stuttgart

war ein deutscher Manager und Politiker (CDU)

Alexander Haffner und die Firma Salamander

Sein Leben als Unternehmer widmete Alex Haffner der Salamander AG Schuhfabrik in Kornwestheim, davon 1924-1955 als Generaldirektor. Er steuerte das Unternehmen in der Aufschwungphase, plante die Realteilung zwischen den Gründerfamilien Sigle und Levi (50% Regel), widerstand dem Druck des Nazi-Regimes und leitete schließlich den Wiederaufbau nach dem Krieg.

Einen Monat vor Kriegsausbruch, am 1. Juli 1914, berief Max Levi, Teilhaber zu 55% der J. Sigle & Cie. Kornwestheim, gegründet 1891, Haffner zum Direktionsassistenten, und zwar auf Empfehlung des damaligen Leiters der Württembergischen Bankanstalt Pflaum & Cie, Stuttgart. Levi, mit dem Haffner ein herzliches persönliches Verhältnis verband, zog ihn zu allen wichtigen Geschäftsvorgängen heran.

Nach einer Unterbrechung durch den 1. Weltkrieg, in dem Haffner 4 Jahre in Frankreich und Flandern an der Front stand, wurde er ab Anfang 1918 wieder bei Salamander für Levi tätig.

Ab Mitte 1918 war er Vorstandsmitglied der Salamander AG, die im Februar 1916 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden war. Daneben blieben die Salamander Schuhgesellschaften mbH, die Verkaufsorganisation der Firma bestehen.

Nach dem Tod von Max Levi 1925 glich Haffner das Beteiligungsverhältnis zwischen Levis Brüdern und er Familie Sigle auf 50:50 aus.

Ab 1924 wurde er als doppelt promovierter Jurist und Wirtschaftswissenschaftler zum Generaldirektor und kaufmännischen Leiter der Salamander AG ernannt.

Die technisch-handwerkliche Leitung hatte bis 1935 Jakob Sigle, Mitbegründer der Firma und Vorsitzender des Aufsichtsrates, nach dessen Tod sein Bruder Ernst. Ernst Sigle rückte an die Spitze des Aufsichtsrats der Salamander AG nach, dessen Vorsitz er 21 Jahre innehaben sollte.

1930 fusioniert die Sigle & Cie. mit den Tochtergesellschaften der Salamander Schuhgesellschaften mbH und der A. Lehne GmbH, Türkheim/Bayern, der Salamander A.G., ihre Leitung hatte Robert Eichenlaub inne.

Außerdem erwarb die Salamander AG 1936 die Lederfabrik Majer in Offenbach und die Württembergische Schuhfabrik in Göppingen.

Haffner und die Salamander AG unter dem Nazi-Regime

Alex Haffner war kein Mitglied der NSDAP und auch kein anderes Mitglied des Vorstandes trat der Partei bei. (HP Sturm, Geschichte der Salamander AG S. 88). Dies wird bestätigt durch die Aussage des Kreisleiters von Kornwestheim, der der DAF-Abteilung „Information“ in einem Schreiben vom 4.9.1935 mitteilte (Zit. „Die Firmenleitung von Salamander besteht aus lauter Reaktionären, welche in ihrem Rücken die Juden als Verstärkung haben“). Diese Aussage ist im Landesarchiv Ludwigsburg hinterlegt.

Haffner, der die aufstrebende Partei der Nationalsozialisten von Anfang an stark ablehnte, hatte, im Gegensatz zu den meisten seiner Zeitgenossen, gleich nach seinem Erscheinen Hitlers „Mein Kampf“ gelesen und wusste daher, was nach der Machtergreifung Hitlers auf Deutschland und seine jüdische Bevölkerung zukommen würde. Er hat darum gleich nach Hitlers Wahl zum Reichskanzler der Partei am 20.4.1933 10.000 RM gespendet, was ihm im Nachhinein als Liebedienerei dem Regime gegenüber ausgelegt wurde. Tatsächlich sollte die Spende dazu dienen, Zeit zu gewinnen, indem sie das Regime so lange stillhielt, bis der jüdische Teilhaber der Firma und Neffe von Max Levi, Arthur Levi und andere Mitglieder der Familie abgefunden, ausbezahlt und und durch die Ausreise aus Deutschland in Sicherheit gebracht waren, bevor das Regime die „Arisierung“ der Firma selbst in die Hand nehmen konnte.

Insgesamt summierten sich die Verkäufe der Firma und Auszahlungen an die Familie Levi auf 7.192.000 RM, da immer mehr Mitglieder emigrierten. Sie alle überlebten die Nazizeit unbeschadet. (C.H. Beck, James, Die Deutsche Bank und die „Arisierung“)

Was Haffner später im Netz und in der Presse als eigenmächtige Arisierung und vorauseilenden Gehorsam unterstellt wurde, war für das Regime eine „Verschleuderung von Volksvermögen“ und brachte dem Vorstand der Firma eine Anklage ein. (Sedler & Burckhard „im Zeichen des Salamander“, Stuttgart 2014)

Zur Auseinandersetzung mit den neuen Machthabern ist hier ein Ausschnitt aus dem Handbuch der Baden Württembergischen Geschichte Band 4, die Länder seit 1918, Klett Verlag 2004 , Schwab & Schwarzmeier, S. 270, zitiert: „Einen bürgerlichen Widerstand im engeren Sinne hat es in Württemberg nicht gegeben, wohl aber partielle Nonkonformität und Versuche, Distanz zu wahren und den eigenen Bereich wie ein Reservat vor dem Zugriff des Regimes abzuschirmen… Hier ist einmal Dr. Alex Haffner, der Generaldirektor der Salamander-Schuhfabrik in Kornwestheim zu nennen, der sich bereits 1934 für eine gewaltsame Beseitigung Hitlers aussprach und dafür hohe Geldbeträge anbot. Sein Werk hielt er von Nationalsozialisten möglichst frei, sodass dort die Naziquote niemals 3% überstieg.“

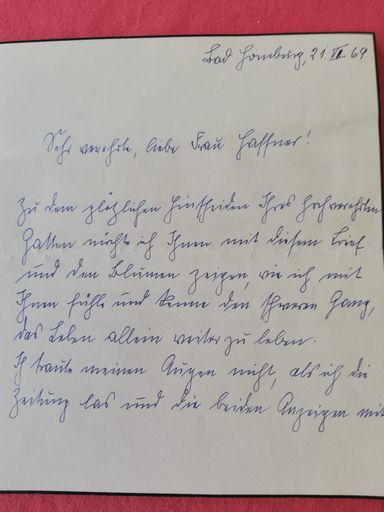

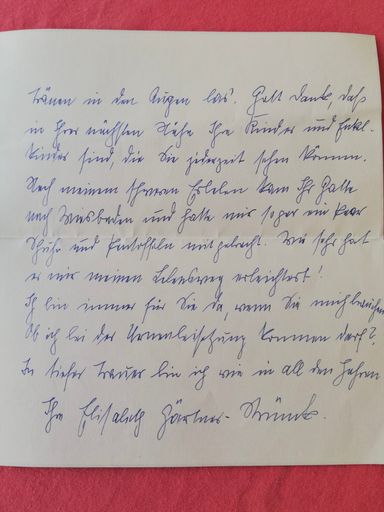

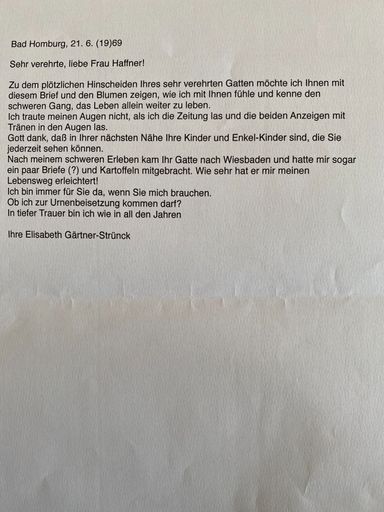

Haffner hat den Widerstandskreis um Carl Gördeler finanziell unterstützt (Otto Kopp, „Widerstand und Erneuerung“, Neue Berichte vom inneren Kampf gegen das Hitlerregime, Stuttgart 1966, S. 35 ff) und war mit Theodor Strünck, und nach dessen Hinrichtung mit seiner Witwe Elisabeth Gärtner-Strünck lebenslang befreundet. (siehe Kondolenzbrief an Haffners Witwe)¹.

Die schwersten Beschuldigungen, die gegen Haffner lange nach seinem Tod im Internet, wie etwa im Wikipedia-Eintrag erhoben werden, beziehen sich auf die Zwangsarbeit und die berüchtigte Schuhläuferstrecke im KZ Sachsenhausen während der Zeit der Kriegswirtschaft. Dabei wird schlicht davon ausgegangen, dass Firmenleiter noch eigenständig über Produktionsabläufe und Bedingungen in ihren Betrieben entscheiden konnten. So stellt man Haffner als Mit- und Hauptverantwortlichen für Ausbeutung, Misshandlung und sogar Ermordung von Zwangsarbeitern und Häftlingen hin, als ob er all diese Grausamkeiten eigenmächtig angeordnet hätte. Dies zeugt von einer völligen Unkenntnis sowohl der Person Haffners als auch der Bedingungen, unter denen in einem totalitären System, speziell in kriegswichtigen Branchen, während des Krieges gewirtschaftet werden musste.

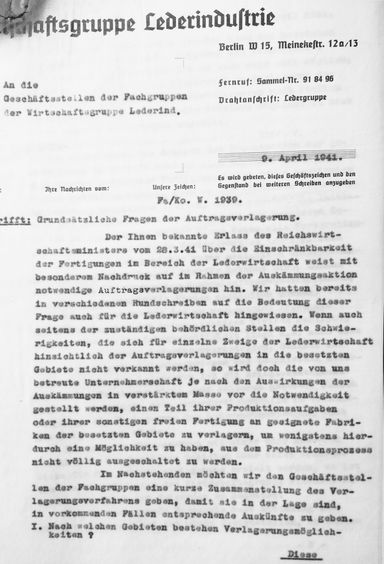

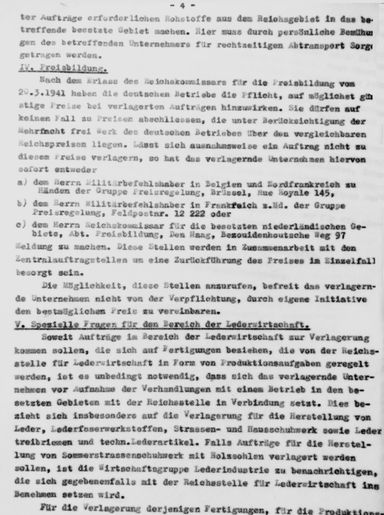

Schon zu Beginn des Krieges diktierte das Reichswirtschaftsministerium den Unternehmen technische Entwicklungen, Produktionsbedingungen, Preisgestaltung. (Erlass des Reichskommissars für die Preisbildung vom 20.3.1941)².

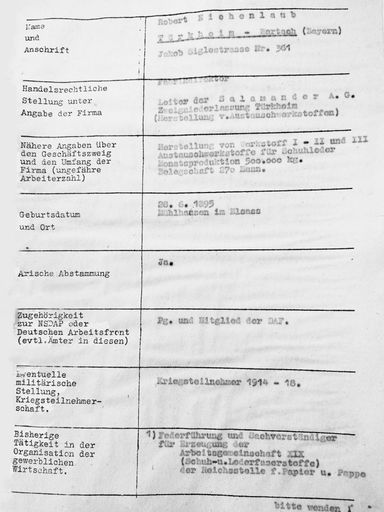

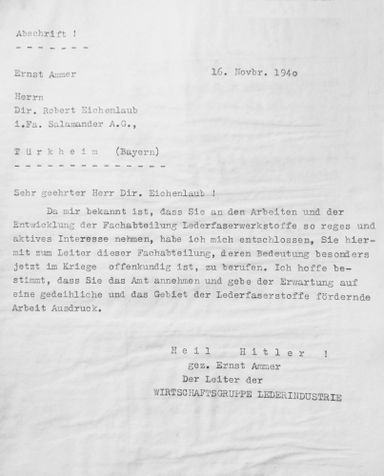

Da auch bald Lederknappheit herrschte, mussten neue Materialien zur Schuhherstellung entwickelt werden. Der Spezialist für diese technischen Verfahren war Robert Eichenlaub. Eichenlaub war NSDAP-Mitglied und Mitglied der Deutschen Arbeitsfront. (siehe Personalbogen BA R 13-XIII/270)³. Er leitete vollkommen eigenständig den Zweigbetrieb Salamander A.G., die dem Reichswirtschaftsministerium unterstand, und wurde am 16.11.1940 vom Leiter der Wirtschaftsgruppe Lederindustrie, Ernst Ammer, zum Leiter der Fachabteilung Lederfaserwerkstoffe ernannt. (ebenda)⁴.

Haffner, der in diesem Bereich kein Fachwissen und keinerlei Einfluss auf das Handeln Eichenlaubs hatte, versuchte noch im November 1940 die Verwendung des neuen Materials zu verhindern, indem er fragte: „Kann ein verantwortungsbewusster Fabrikant durch behördliche Anordnung gezwungen werden, schlechtes Material zu verarbeiten und dadurch die Verbraucher zu schädigen?“ Als Leiter der Salamander AG fürchtete er um seinen guten Ruf, berief sich intern auf „Notwehr“ und verwendete für seine Schuhe wieder die offiziell verbotenen Ledersohlen, was dazu führte, dass die Firma im Jahr 1941 wegen dieser Eigenmächtigkeit vom Reichswirtschaftsgericht verurteilt wurde (vgl. Petra Bräutigam „Mittelständische Unternehmen im Nationalsozialismus“ 1997, S. 194).

Das neue Material musste auf seine Festigkeit getestet werden und so kam es zu der berüchtigten Schuhläuferstrecke im KZ Sachsenhausen. Um die Tests hatte das Oberkommando der Wehrmacht gebeten. Das Reichsamt für Wirtschaftsaufbau legte die Strecke im Frühjahr 1940 an. Die Teststrecke wurde von der SS betrieben und unterstand einem zivilen Beamten des Reichswirtschaftsministeriums. (siehe Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten).

Die Schuhhersteller, insgesamt 79 Firmen, die in diesem Zusammenhang nachgewiesen werden konnten, waren zu diesen Tests verpflichtet. (vgl. Anne Sudrow, „Der Schuh im Nationalsozialismus“ Göttingen 2010, Befragung der Fa. Freudenberg, Weinheim).

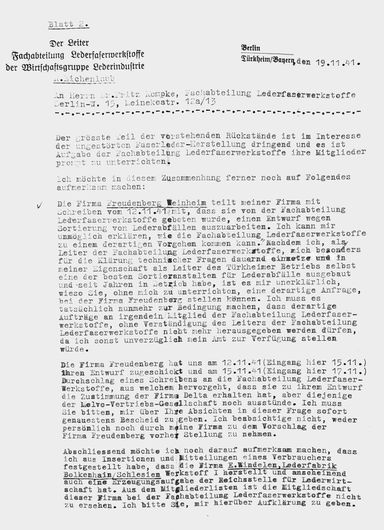

Eichenlaub baute als Direktor des Türkheimer Betriebs Salamander A.G., nach eigenem Bekunden „eine der besten Sortieranstalten für Lederabfälle“ aus und hatte diese in Betrieb. (siehe Brief an Dr. Fritz Kempke vom 19.11.1941 R 13-XIII/270)⁵. Dort wurden, wie in allen kriegswichtigen Wirtschaftsbranchen, Zwangsarbeiter eingesetzt.

Auch diese Maßnahme wird in dem Wikipedia-Eintrag Alex Haffner zur Last gelegt und in diesem Zusammenhang verkannt, dass die Weigerung vom Naziregime als Landesverrat ausgelegt und entsprechend bestraft wurde. So wurde z. B. Hugo Junkers, der sich mit seinem als strategisch wichtig erweisenden Unternehmen zur Luftfahrt schon 1933 nicht unterordnen wollte, schnell und brutal aus seinem Konzern verdrängt und enteignet (vgl. L. Gall, M. Pohl H/SOZ/KULT „Unternehmen im Nationalsozialismus“ 1998, S.5/6 Rez. Ulrich Marsch).

Haffner hatte weder mit dem brutalen Betrieb der Schuhläuferstrecke, noch mit den Werkstätten, die Eichenlaub unterstanden, irgendetwas zu tun. Im gesamten Konvolut R 13-XIII/270 des Bundesarchivs, das die aktive Mitwirkung Eichenlaubs in diesem Zusammenhang dokumentiert, taucht der Name Haffner kein einziges Mal auf.

Alois Epple u. Ludwig Seitz schreiben in den Türkheimer Heimatblättern 1993 zur Geschichte der Salamander Fabrik, S. 6 und 7: „Schon ehe dem deutschen Unternehmer diese völkische Aufgabe gestellt wurde, ist die Salamander A.G., Zweigniederlassung Türkheim, daran gegangen, anderweitig nicht mehr verwertbare Abfallstoffe ihrer Produktion nutzbar zu machen…“ und: „Die Nazi-Propaganda lobt die Salamander A.G. als „Devisensparer“, da sie „Stoffe und Waren, die notwendig sind, um das Vaterland vom Ausland unabhängig zu machen“ produziert.“ Der Name Eichenlaub wird von den Autoren tunlichst nicht genannt.

Die falschen und schwerwiegenden Beschuldigungen gegen Alex Haffner in dem Wikipedia-Eintrag basieren ausschließlich auf den Aufzeichnungen von Veronika Schmidt alias Vera Friedländer, die vom 10. Januar - 8. März 1945 in einer der Werkstätten Eichenlaubs in Berlin zwangsverpflichtet war. („Ich war Zwangsarbeiterin bei Salamander“, Verlag Neues Leben, Berlin 2016).

Alex Haffner leitete die Firma bis 30.9.1955, er gehörte von1947 bis 1948 dem Wirtschaftsrat der CDU an und bekam 1958 das große Verdienstkreuz verliehen.

Dokumente

Die folgenden Dokumente dienen als Belege zu den oben aufgeführten Texten.

© Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte prüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.